|

На правах рекламы: • Бизнес центр алгоритм Москва фитнес клуб — Ремонт и отделка офисов в Бизнес Центре Алгоритм! Закажите здесь (and-corp.ru)

|

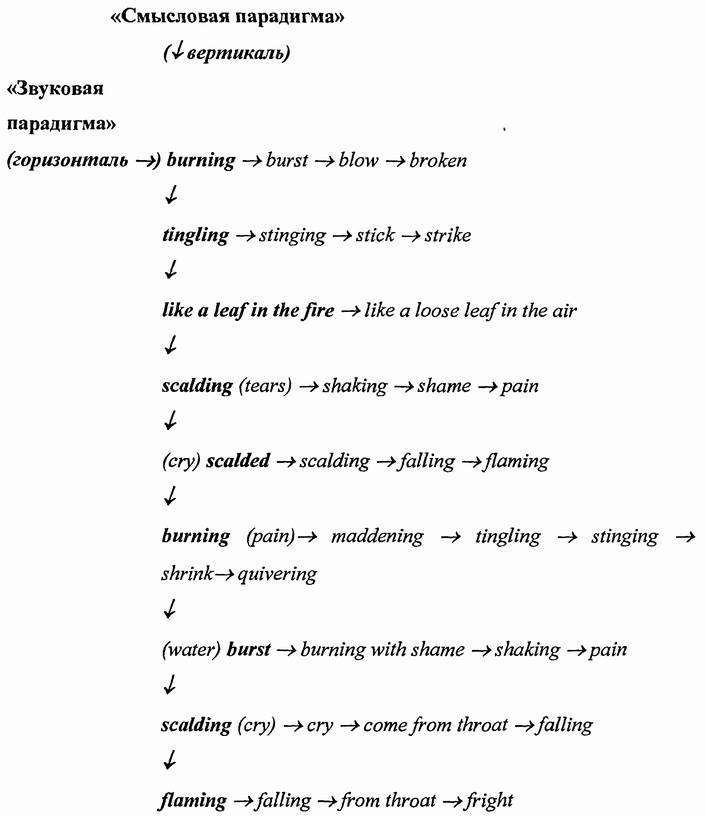

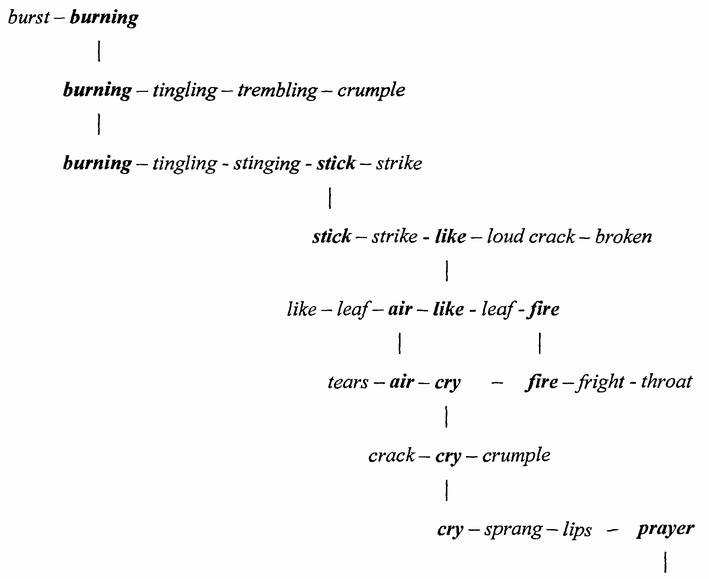

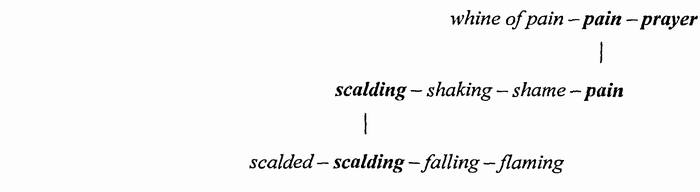

3.2. Звукоритмическая организация повествования в «Портрете художника в юности»Слово «Портрета...» ритмично всегда, причем как ритм, так и «звучание» текста оказываются зависимыми от тех или иных особенностей внутреннего состояния, настроения героя (или же общего настроения сцены). Если Стивен эмоционально уравновешен — погружен в себя, сосредоточен на какой-либо мысли отвлеченно-абстрактного свойства, — иначе говоря, когда работа его сознания преимущественно созерцательна, — ритм текста, передающего характер течения его мыслей, обычно размерен, относительно спокоен, «несбивчив». Если герой взволнован, застигнут врасплох или встает перед особенно острым внутренним противоречием, ритм текста, передающего работу его сознания, учащается, сбивается, становится более лихорадочным. В наиболее «пиковых», эмфатических моментах слово входит в прямое звуковое соответствие с предметом, и тогда текст, который воспроизводит движение мысли героя, становится не просто ритмической прозой, но, скорее, неким синтетическим выразительным комплексом, объединяющим свойства прозы, поэзии и музыки. Как это происходит, станет видно из следующих примеров. The cars drove past the chapel and all caps were raised. They drove merrily along the country roads. The drivers pointed with their whips to Bodenstown. The fellows cheered. They passed the farmhouse of the Jolly Farmer. Cheer after cheer after cheer. Through Clane they drove, cheering and cheered. The peasant women stood at the half-doors, the men stood here and there. The lovely smell there was in the wintry air: the smell of Clane: rain and wintry air and turf smouldering and corduroy. The train was full of fellows: a long long chocolate train with cream facings. The guards went to and fro opening, closing, locking, unlocking the doors. They were men in dark blue and silver; they had silvery whistles and their keys made a quick music: click, click, click, click» [1, p. 13]. В рассматриваемом фрагменте текста представлена «увиденная» (впрочем, столь же и «услышанная») сознанием Стивена картина возвращения учащихся колледжа домой. Маленький Стивен, засыпая, воображает, как, наконец, наступит пора каникул и все ученики (в том числе, конечно, и он сам) поедут по домам. Важно, что в «дремлющем», «засыпающем» сознании героя все образы воображаемой ситуации рождаются и проходят где-то «на грани» между сном и явью: мы как бы не можем с уверенностью сказать (как не может «сказать» и сам Стивен), происходит все, что мы видим и слышим, на самом деле, или произойдет когда-нибудь в будущем, или уже произошло когда-то. Само «ориентирование» происходящего во времени и пространстве теряет привычный смысл (как обычно и бывает во сне или фантазии), становится ненужным. «Живо» для субъекта сознания в этот момент только впечатление, переживание, явленное восприятию как происходящее сейчас (а значит и всегда, вообще, не важно, когда). Все отмеченное выше имеет первостепенное значение при анализе звуковой и ритмической специфики повествования. Коль скоро суть не в том, было все это на самом деле или нет, а в том, что раз увидено, пережито (сейчас, в данную минуту, в полусне), — значит было, свершилось, произошло, — коль скоро, повторюсь, суть именно в этом, то на передний план выступает именно вещественный, эмпирически значимый, материально-конкретный статус переживаемого Стивеном. Картина воображаемого возвращения домой, которого герой ждет всем сердцем, в этот момент более реальна, чем любое реальное ощущение. И подчеркивая это, Джойс-автор «до предела» насыщает текст звукоритмической выразительностью, — вполне последовательно стремясь к тому, чтобы реальное для Стивена стало реальным для нас. В результате элементы «акустической» выразительности фрагмента становятся важной частью общего стилистического качества текста, выступают как продолжение элементов лексической выразительности. Ключевое настроение здесь — радостное оживление, приподнятость внутреннего «градуса» сознания. Весь фрагмент проникнут мотивом движения — веселого, скачущего, почти «приплясывающего»: вначале ребята, возвращающиеся домой, едут в запряженных лошадьми фургончиках, кэбах («cars»), затем продолжают путь на поезде («train»). И сам текст «подскакивает», «постукивает» звуками гравия под колесами, металлическим щелканьем замков на дверях вагонов, наконец, «позвякивает» ключами в руках проводников. Столь же закономерно, что природа «описываемого» (звучащего?) движения («физического» — кэба ли, поезда, — в той же мере, что и «движения» сознания, мысли, души Стивена) находит выражение в «движении» фразы, слова текста — то есть в его ритме. Ритм, в котором «движется» текст, задается синтаксическими повторами и параллелями, как бы «толчками», «подскоками» понукающими, подгоняющими повествование: «The cars drove... they drove... the drivers pointed... the fellows cheered... they drove... the women stood... the men stood...» — и др. Когда же мальчики пересаживаются на поезд, изменение плана содержания (то есть того, что описывается), тотчас же «отзывается» изменением плана выражения, формы, — то есть, опять же, изменением самого звучания и ритма текста. Теперь синтаксически повторяются, входят в ритмическую регулярность уже не предикативные группы, а обстоятельственные обороты: «...Opening, closing, locking, unlocking...» — и это дает другую звуковую окраску происходящему. Ритм учащается, звуки становятся «светлее» (благодаря сонорным и палатальным), параллельно с чем возрастает частотность союзных повторов («...and... and... and...»), ускоряющих темп повествования — в совокупности «форсируется» «темп» самого лирического переживания (ожидания отправления домой, которое становится все «ближе»). Собственно звуковое, фоническое развитие данной картины (и это характерно для прозы Джойса вообще) строится на вполне системном чередовании определенных звукосочетаний (слогов) и их лейтмотивном проведении (сродни проведению лейтмотивной интонации в развитии музыкальной темы). Но джойсовская проза «музыкальнее» любой музыки в том смысле, что его «интонации» членораздельны, то есть действуют на наше эмоциональное восприятие различной звуковой «окраской» слогообразующей парадигмы (а не просто тембра или высоты тона, как в музыке, мелодии). Так, в рассматриваемом фрагменте возможно вычленить несколько лейтмотивных звукосочетаний, «проведение» которых определяет выразительное качество его «музыки»: » Hurray... raised... Clane... rain...» etc. — лейтмотивное проведение, «движение» по тексту дифтонга [еі] в соседстве с аффрикатой [r] и сонорными [l] и [n] создает звучание, ассоциативно связанное с ощущением «торжественности», «приподнятости»; «...Cheered... cheer... cheering... here... there... air...» etc. — звуковые ряды, образуемые лейтмотивным проведением дифтонга [I∂] в сочетании с неявно артикулируемым фрикативным [r], создают на уровне эмоционального восприятия бессознательное ощущение чего-то «плавного», «летящего», «перекатывающегося»; «...Locking, unlocking, quick, click...» etc. — в этом звукоряде соседство [l] и [k] носит очевидно звукоподражательный характер, прямо имитируя металлическое «пощелкивание», «позвякивание». Нетрудно заметить, что вышеперечисленные лейтмотивные звукосочетания, выстраиваясь в ряды, не просто создают эффект звуковых «соответствий», аналогий, но буквально рифмуются, — приближая таким образом повествование к той зыбкой и «скользкой» грани, за которой проза становится поэзией. Разумеется, «поэтизация» прозы (а вернее, лиризацш повествования) — явление стилистически слишком комплексное, чтобы его можно было усматривать лишь в ритмизации и рифмовке слова романа. Здесь имеет значение момент более принципиальный — сама позиция героя, его «ориентирование» в действительности, «схватываемой» романной формой, что находит прямое выражение в «конкретной стилистической жизни слова» (по выражению М. Бахтина). Подробнее о позиции героя — в следующей главе; пока же важно подчеркнуть, что намечающееся сближение изобразительных «стихий» прозы и поэзии, их синтетическое сосуществование есть закономерное следствие внимания автора к звуковой и ритмической выразительности языка. Таким образом, звук и ритм в слове Джойса-автора «подчеркнуто» взаимозависимы, и столь же «подчеркнуто» органична их связь со смыслом слова — через «продолжающую» этот смысл эмоцию, которую слово призвано пробудить в сознании читающего уже самой формой. Линии проведения «звуковой темы», отмеченные выше, прихотливо «переплетаясь» друг с другом и в сочетании с уже отмеченными синтаксическими и союзными повторами, а также с разнообразными лексическими повторами («Cheer after cheer after cheer; ...the lovely smell... the smell of Clane; ...in the wintry air... rain and wintry air...» и т. п.) «симфонизируют» повествование, заставляя смысл, ритм и звук выполнять общую задачу — то есть доносить до читателя то настроение, которое нужно автору. То, что звукосимволизм (понимаемый как функциональность ритма и звука) в прозе Джойса есть именно прием, а не плод случайного «звукосоответствия» образа и слова, в рассматриваемом фрагменте достаточно очевидно. Посмотрим на текст еще раз: Ключевое слово «cheer» — одна из смысловых «доминант» фрагмента, своеобразный «кирпичик» фундамента, на котором в ощутимой степени строится все настроение («оживленность, счастливое ожидание, предвкушение радости»), в соответствии с которым, в свою очередь, выбираются и все средства выразительности — в том числе «звукоритмические». Поэтому для того, чтобы передать атмосферу радости, счастливого ожидания, ключевую для эпизода, автору подходят не любые звуки, а только те, сочетания которых так или иначе «созвучны» (ассоциативно или прямо фонически) со словом «cheer». Именно поэтому в соседстве с ним оказываются «here», «there», «air» и пр. Естественно, единство настроения не «обязывает» прочие слова рифмоваться со словом «cheer», — но если не в «унисон», то в «ассонанс» со звучанием «cheer» (как и со звучанием других, менее значимых «смысловых доминант» — «hurray», «merrily», «lovely smell» etc.) остальные звукосочетания, располагающиеся на «периферии» основного ощущения, должны входить «не конфликтуя». Скажем, соседство таких слов, как «swish», «shaking», «stinging», «tingling», «burning» (а с ними мы встретимся в одной из следующих сцен романа) было бы непозволительным не просто в силу того, что смысл их далек от «радости, счастливого ожидания», — но в не меньшей степени в силу того, что само их звучание составило бы непозволительный фонический контраст, диссонанс как с «cheer», так и с упомянутыми выше «rain», «Clane», «wintry air», «locking», «smell», «lovely» и т. д. На самом же деле, то чисто лингвистическое разделение в слове «значения» и «звучания», к которому мы привыкли и которое мы априорно же подразумевали, рассуждая только что о совместимости звука и смысла слов, для Джойса не существует как таковое. Сама возможность «несовпадения» слов по звучанию при «совпадении» их по значению (или, шире — по смыслу) отрицается, отвергается Джойсом-философом, Джойсом-творцом, — и, наконец, Джойсом-автором. Во всяком случае, Джойс-автор — художник, пишущий о художнике, — прилагает все усилия к тому, чтобы доказать нам, читателям: слова, называющие «похожие» вещи (то есть вещи, поддающиеся единому эмоционально-оценочному «ключу» восприятия), просто обязаны «похоже» «звучать». И потому совсем «не случайно», что последние строки фрагмента, как уже отмечалось, откровенно звукоподражательны: «быстрая музыка» («quick music») ключей в руках проводников передается не иначе, как «...click, click, click, click». В этом несомненное свидетельство целенаправленного (если не сказать, «навязчивого») стремления автора свести в одну словесно-выразительную «суть» («гротескную языковую плоть», по выражению Э.Б. Акимова) звук и смысл, предмет и имя. Соответственно, пик лирического переживания героя (в данном случае как бы совпадающий с моментом отправления поезда) совпадает также и с моментом достижения словом предельной адекватности выражения (то есть прямого «соответствия» планов выражения и содержания): и звук, и ритм, и смысл — все это есть уже не «слово о позвякивании ключей», а само «позвякивание ключей», «click». Рассмотрим другие примеры. — Other hand! shouted the prefect of studies. Stephen drew back his maimed and quivering right arm and held out his left hand. The soutane sleeve swished again as the pandybat was lifted and a loud crashing sound and a fierce maddening tingling burning pain made his hand shrink together with the palms and fingers in a livid quivering mass. The scalding water burst forth from his eyes and, burning with shame and agony and fear, he drew back his shaking arm in terror and burst out into a whine of pain. His body shook with a palsy of fright and in shame and rage he felt the scalding cry come from his throat and the scalding tears falling out of his eyes and down his flaming cheeks» [1, p. 37—38]. В данном фрагменте текста описывается эпизод несправедливого наказания Стивена: классный инспектор, зашедший на урок, решив, что герой лодырничает, бьет его линейкой по рукам. Внутреннее ощущение, которое рождает в сознании Стивена происходящее, определено, во-первых, чисто физической болью (от удара линейкой), во-вторых, что не менее важно, «болью» моральной (от незаслуженности наказания и унизительной публичности самой его процедуры). Таким образом, физическое ощущение (боль) и эмоциональное потрясение (обида, страх, гнев, внутренний протест) дают в совокупности определенное лирическое переживание, становящееся предметом художественного описания и передачи. Задача слова, соответственно, — «заставить» читателя не только «почувствовать» происходящее со Стивеном возможно более непосредственно, материально, (то есть самому «испытать» его боль), но и войти в его (Стивена) эмоциональный настрой — ощутить в том же качестве нравственное потрясение, которое он испытывает. От слова требуется «большее», чем «простое» звукоритмическое следование «физике» описываемого — теперь недостаточно, как в предыдущем примере, «изобразить» ритм и звук движения кэба с помощью определенного числа союзных повторов и сочетаний слогов, — теперь нам важно услышать еще и ритм и звук эмоции, которая как бы «продолжает» пресловутую «физику» (то есть удар и боль). Конечно, мы не можем «почувствовать» боль от удара по рукам в буквальном смысле, физически, но Джойс-автор дает нам возможность услышать «звук» этой боли (то есть свист линейки, удар) и, что еще существенней, ощутить ритм, пульсацию, «движение» этой боли как движение определенного настроения, отраженного в ритмизованном и звучащем слове. В результате слово до определенной степени воспроизводит происходящее со Стивеном именно физически (в части слышимого), и, соответственно, «поддерживает», развивает «эмоциональное» ощущение удара в определенных особенностях синтаксической и фонической организации текста. То, о чем текст «говорит» лексически, этим же текстом синтаксически и фонетически имитируется и закрепляется на уровне эмоционального восприятия. Ключевое настроение эпизода — чувство боли, несправедливости, нравственного «шока» — закрепляется на правах смысловой и звуковой доминанты в некотором (вполне конечном) числе слов определенной семантики и определенного же звучания. Эти-то слова — «ядерные» элементы смысла и звука — текст всего фрагмента развивает, лейтмотивно «проводит» как в отношении значения, так и в отношении звучания. При этом, как и ранее, звучание слова есть продолжение его значения, его дополнительная выразительная ипостась. Однако сам принцип взаимообусловленности фонической и семантической составляющих текста здесь несколько иной, чем в предыдущем примере. Описание езды в кэбах и, позднее, в поезде выражалось на уровне текста в выстраивании таких лейтмотивных цепочек, где лейтмотивность смысла была ассоциативной (лейтмотивность настроения), а лейтмотивность звука — буквальной. Иначе говоря, слова с разным лексическим значением, но одинаковые по «настроению» (либо не противоречащие друг другу по настроению), объединялись в лейтмотивные последовательности по сходности звуковой природы (вспомним «cheer... here... there... air» и др.), что сообщало тексту некую линейность звукоритмического развития (заметим в скобках — весьма уместную, коль скоро изображается именно движение — из одной точки в другую). В рассматриваемом же фрагменте (эпизоде наказания) пресловутая линейность движения отсутствует уже в природе описываемого — никакого движения в буквальном, физическом смысле нет (не считая самого удара). Движение текста поэтому не линейно, а скорее «амплитудно», синусоидально (по логике, задаваемой происходящим: удар — спазм физической боли — «нравственный» шок; вновь удар — новый спазм боли — новое внутреннее потрясение). Отсюда характерное ритмическое развитие текста — на пиках «синусоиды» союзные повторы учащаются, синтаксис становится более свернутым, «лаконичным»; на «разбегах» же и на «спадах» кривой мы встречаем синтаксически развернутые сравнительные и обстоятельственные обороты (вроде «...like a loose leaf in the air» и «...burning with shame and agony and fear») и длящиеся, «тянущиеся» ряды определений («a hot burning stinging tingling blow...»), практически сливающиеся в одно слово, долгое, ноющее ощущение боли. В результате того, что настроение текста (соответственно, его ритм и звучание) развивается не линейно, а «переменно» — с подъемами и спадами — лейтмотивные цепочки смысла и звука, выстраивающиеся в тексте, также уходят от того, что мы в предыдущем примере определили как линейность, и выстраиваются в некоторое подобие «сетки координат». Лейтмотивность «смысла» задана рядом слов, семантически объединенных значением «огня, ожога, горения». Это, в основном, эпитеты «hot», «burning», «scalding», «flaming», повторы и различные контекстуальные сочетания которых выстраивают «каркас» лексической выразительности. Кроме того, идея «огня, ожога» поддерживается и реализуется в характерных сравнениях («like a leaf in the fire»), метафорических оборотах («burning with shame and agony») и других словах различного грамматического и стилистического статуса, из значения которых идея «горения, ожога, воспламенения» явствует косвенно, по лексическому и «ассоциативному» контексту («stinging», «tingling», «crumple», «burst» и др.). Элементы данного семантического лейтмотивного ряда (назовем его «смысловой парадигмой») не обнаруживают явных («намеренных») звуковых соответствий между собой. Но зато такие соответствия устанавливаются между данными словами и другими словами и сочетаниями слов, не связанными с вышеуказанными семантически, но развивающими те или иные особенности их фонического качества. Если принять «смысловую парадигму» выразительности за одну ось координат, условную «вертикаль» стилистического единства значения и звука, то звуковые соответствия с элементами этой смысловой парадигмы будут располагаться к ним (элементам) как бы «перпендикулярно», «по горизонтали», составляя, таким образом, свои лейтмотивные «проведения» и «регулярности» — уже чисто звукового, мелодического и ритмического характера — но реализующие то же настроение, что задается в элементах смысловой лейтмотивной вертикали. Так, «соседями» в общем стилистическом контуре оказываются сравнения «...like a leaf in the fire» и «...like a loose leaf in the air» — параллель выстраивается чисто фонически, по звуковой аналогии, но, несмотря на то, что во втором из этих сравнений нет ничего «про огонь», читатель «ощущает» художественное впечатление от «соседства» этих сравнений как единое (то есть имеющее общее настроение). В этом и состоит принципиальное отличие структуры лейтмотивных связей значения и звука от первого фрагмента. Если в первом примере звукоряды, развивавшие определенные «ядерные» звукосочетания, «укладывались» в тексте параллельно друг другу, не обнаруживая четко выраженного смыслового единства (как внутри «цепочки», так и между «цепочками»), то лейтмотивные последовательности сходных значений и сходных звучаний в рассматриваемом фрагменте выстраиваются как бы друг поперек друга, создавая эффект «плетеной ткани». Каждое из слов-«ядер» одновременно является исходным элементом и смыслового, и звукового ряда. Вот как это можно было бы отразить в виде схемы. В данной схеме в качестве «опорной» смысловой вертикали (лейтмотивности значения) взят лейтмотив «огня, ожога, горения». Словесный ряд, развивающий значение «огня» — наиболее последовательно выстраивающийся в лейтмотивную линию, но он отнюдь не единственный во фрагменте (хотя, без сомнения, центральный). Его дополняют и другие ряды слов-образов, составляющих менее явные лейтмотивные проведения значения (например, мотивы «плача, крика», «удара, хлопка», «страха, испуга» и др. — «cry», «prayer»; «strike», «crack», «blow»; «fright», «fear» etc.), — но которые, тем не менее, столь же «активно» участвуют в выстраивании разнообразных звуковых рядов и последовательностей, где-то смыкающихся с тем или иным из рассмотренных в схеме звукорядов, а где то «уходящих» в сторону, формирующих собственные лейтмотивные проведения. Если попытаться дополнить уже полученную схему, приняв в расчет прочие смысловые парадигмы и порождаемые ими звукоряды, мы получим «плетенку» с еще более сложной «текстурой». Понятно, что предлагаемые схемы не претендуют на абсолютную объективность, а лишь показывают возможный характер развития отношений между смыслом (значением) и звучанием слова. Более того, даже при известном «приближении» к действительной специфике ритмико-звуковой организации джойсовского текста, эти схемы (как и любые другие) не смогут объяснить всего многообразия работы слова в части звука и ритма. Реальный текст, само собой, разрабатывает и развивает выразительный потенциал «соотносимости» звука и смысла не «по горизонтали — вертикали», а в отношениях гораздо более многомерных и тонких: как ряды смысловых лейтмотивов, так и цепочки звуковых соответствий (созвучий) переходят друг в друга, прихотливо «переплетаясь» во множестве вариаций, «обогащаются» друг за счет друга, давая тот или иной эффект общего «звучания», тональности фразы. Поэтому читатель, «встречая» джойсовский текст глазами и ушами, естественно, имеет дело не с «синусоидой», лейтмотивной последовательностью элементов или сеткой звукосмысловых «координат» (в каком смысле ни понимай), — но с неким «не членимым» механически физическим пространством звучащего слова, воздействующим на сознание образностью и смысловой цельностью в той же мере, сколь и своей музыкальной, «ритмомелодической» стройностью. И реальная «ткань» джойсовского повествования, конечно же, не «плетенка» из продольных и поперечных словесных цепочек, а некое непрерывно разворачивающееся, «упругое» текстовое целое, почти «живое» в своей осязаемости, чувственной доступности, в котором «кванты настроения» (создаваемого смыслом, значением) переходят, перетекают один в другой, «обрастая» оттенками, передавая ключевую «ноту» общего тона через звуковые «сцепки», акустические «вехи» и ритмические регулярности. И самая «полная» схема ритмико-звукового облика данного фрагмента выглядела бы вместе с тем наименее конкретно — нам пришлось бы, по большому счету, просто убрать реплики повествователя и героев и служебные слова и просто «переписать» текст, по мере сил следуя за логикой развития настроения. «Burst... burning... tingling... trembling... crumple... blow... broken... stinging... tingling... stick... swish... sleeve... soutane... strike... like... loud crack... broken stick... like... leaf... fire... like... loose... leaf... air... tears... fear... fright... throat... crumple... ciy... crack... sprang... prayer... pain... whine of pain... shame... shook... shaking... scalding... falling... flaming». Показательно, что даже в таком предельно условном, примитивно схематизированном виде (фактически — в простом перечислении одних слов при опущении других) джойсовский текст (вернее, «скелет» текста) однозначно демонстрирует связность, плавную поступательность фонического развития. Сочетания слогов и звуков не просто сменяют друг друга, а постепенно переходят от одних звуковых «красок» к другим — то «сгущаясь», «багровея» и «тяжелея», как бы теснясь где-то «между душой и горлом» («burning...», «fear...», «fright...», «throat...», «crumple...»), то словно «истончаясь» до невесомого, пронзительного свиста, грозя прорваться криком — и не прорываясь («swish...», «sleeve...», «loose...», «leaf...», «sprang...», «prayer...», «air...», «fear...»). Конечно, и это всего лишь схема — «оживляя» ее, невозможно обойтись без определенной уступки воображению. Как исследователь, я, естественно, не могу не отдавать себе отчет в том, что подобное, несколько «метафоризированное», описание фонического облика текста может заслужить справедливый упрек в бездоказательном фантазировании. Единственный способ избежать этого упрека — отыскать в реально наличествующих механизмах художественной выразительности текста свидетельство мотивированности, функциональности его усложненного фонического строя. Схема схемой, — но где, как говорится, собака зарыта? То, что звуковая и ритмическая организация джойсовского текста, мягко говоря, замысловата, можно подтвердить еще десятком схем. Но так уж ли эта замысловатость целесообразна художественно? Правомерность исследовательской «фантазии» здесь опять-таки зависит от того, даст ли нам само слово текста (скажем, слово, описывающее удар линейкой по руке) свидетельство того, что его звук и его ритм должны быть именно такими, а не какими-нибудь еще. К счастью, джойсовский текст предоставляет массу возможностей для вполне научного обоснования едва ли не любых околонаучных фантазий на свой счет. Вот как мы «слышим» удар линейкой по рукам: «...The swish of the sleeve of the soutane as the pandybat was lifted to strike». Аллитеративный повтор «свистящего» щелевого звука [s] «длит», «раскатывает», материализует для нас движение руки инспектора с линейкой: вот «шуршит» рукав, вот «свистит» в воздухе линейка («pandybat») — и, наконец, вот она бьет Стивена по руке. «Хрясь!» — «изобрели», воскликнули бы мы по-русски, пытаясь «повторить» звуком слова звук удара; но Джойс пишет по-английски, и он ничего не изобретает — он «просто» выбирает то слово, которое «подсказывает», услужливо «предоставляет» ему язык (ведь Джойс «верит», что в языке нет слов со случайным звучанием) — слово «strike». Слово это вполне «состоятельно» семантически (в отличие от нашего звукоподражательного «хрясь»), у него есть значение — «бить, ударять» — но обратите внимание, насколько уместным (и совсем «не случайным») оно оказывается в чисто звуковом, фоническом ряду, который выстраивается во фразе. Аллитеративный [s], «старательно» «набиравший обороты» на протяжении всего предложения («swish... sleeve... soutane...»), находит свой логический итог в слове, с одной стороны, обозначающем «удар», а с другой стороны, звучащем, как удар («strike»). Вновь, как и не раз до этого, Джойс-автор «заставил» семантику и фонику «совпасть», стать единым целым. Ощущение удара состоялось для нас «в самих словах», а не просто в том, что они значат. Но иллюзия неполна. Чтобы удар стал ощутимым «совсем» физически, нам мало слышать свист линейки, бьющей по рукам, и даже звук удара. Нам надо «ощутить», «услышать» саму хлесткость, внезапную «болезненность» хлопка линейки по обратной стороне ладони — словом, все то неуловимо звучащее «материально», что отчасти «говорит» нашему уху «хрясь» (хруст, ломкость, хрупкость плоти, тканей, хрящей кисти и пр.). И все это начинает звучать в описании звука (ощущения?) удара, которое мы читаем далее. Звуки [r] и [k], «явленные» уже в самом слове «strike» («ударе»), развиваются в новую звуковую цепочку: «...like the... crack of a broken stick...». Буквально — «как хруст сломанной палки». Но ведь так действительно звучит ломающаяся палка: «crack... broken... stick»! Вновь не просто слова, знаки, имена вещей — а сами вещи, то, что происходит (т. е. то, что «свистит», «бьет», «ломается»), «Нет уж, позвольте! Это перебор!» — опять возмущается наше сознание, «воспитанное» на понятии об условности акустического в слове. — «Как это — «то, что ломается»! Ну не может так быть, чтобы, в самом деле, и «ломалось», и «звучало» «одинаковым» звуком! Это просто случайность, что у него «палка сломалась» так, как об этом «написалось». И вообще, — продолжает наше «упрямое» читательское сознание, — это у него так ловко, потому что по-английски. По-русски так палка «не сломается» и звучать будет «непохоже». Так-то оно так, да не так все просто. Вспомним, какими словами мы пытались перевести звукоподражательное «хрясь» на «человеческий» русский язык. «Хруст, ломкость, хрупкость плоти, тканей, хрящей кисти и пр.», — так или примерно так «расшифровывая» смысл слова «хрясь», мы все равно — даже по-русски, и притом не преследуя цели создать определенный художественный эффект, — оперировали, сами того не сознавая, определенным аллитеративным звукорядом: «...хр... ст... кст... рщ...» и т. д.). В каждом из этих фонических «кластеров» «хруст ломающейся палки» слышен вполне внятно. Конечно, делать из этого вывод, что все слова языка (причем любого языка) в той или иной мере звукоподражательны (зависимы в своем акустическом качестве от природы предмета или действия, составляющих их денотат), было бы абсурдно (хотя как раз это значило бы, по сути, признать «правоту» Джойса). Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что и при русскоязычном «озвучивании» удара линейкой по руке в звуковом оформлении фразы, текста нетрудно обнаружить мотивированный, художественно целесообразный характер. В самом деле, эти звукосочетания вполне могли бы быть так же значимы при описании удара линейкой (возьмись мы описать его по-русски именно с художественной целью), как и те, что использует Джойс, — но нам не приходит в голову «выстраивать» нашу речь так, чтобы она была намеренно аллитеративна. Если то, что мы говорим, подчас звучит так, как то, о чем мы говорим, мы относим это к случайности, не придавая факту «совпадения» смысла и звука статуса мотивированной языковой закономерности (отсюда и «возмущение» нашего читательского сознания, от лица которого я вел воображаемый разговор с автором «Портрета...»). Джойс же не только «придает» совпадению звука и смысла статус языковой закономерности — он «закономерно» делает это совпадение неотъемлемой частью своей прозы, особенностью формы, сутью работы слова. В результате чего слово «говорит» нашему читательскому сознанию неизмеримо больше, чем если бы говорило в «собственном» смысле. Еще пример. Как нетрудно заметить, данный фрагмент прямо «открывается» движением — вполне физическим, пространственно «определенным», и, что важно, отчетливо ритмичным. Однако автор, к нашему удивлению, вроде бы не «торопится» превращать слово об этом движении в очередную «симфонию». Начиная со слов: «She came...» и заканчивая словами: «...and then went down», — мы читаем сугубо информативное (где-то даже скучное) описание перемещения спутницы героя в пространстве. Повествователь «честно», но без капли фантазии пересказывает нам, как подруга Стивена переступает с одной ступеньки на другую, то приближаясь к герою вплотную, то несколько отдаляясь от него. Мы вправе спросить: почему же Джойс, столь последовательный в своем стремлении доносить до нас происходящее в непосредственной звуковой и ритмической «данности», на этот раз изменяет себе? Почему он, скажем, вместо: «...она то и дело поднималась на его ступеньку», — не напишет что-нибудь вроде: «...со ступеньки на ступеньку — топ-топ, топ-топ — то выше, то ниже»? Ответ, видимо, может быть только один: «звук» и «ритм» движения девочки Джойса «не интересуют». Конкретно-информативная, «скупая» на краски реплика повествователя нужна для того, чтобы мы, читатели, контрастнее, живее «увидели» разницу между происходящим «вне Стивена» и происходящим «внутри Стивена». «Девочка переступает со ступеньки на ступеньку» — это то, что происходит как бы для нас, то, что «увидено» «для нас» бесстрастным повествователем — но это совсем не то движение, которое «видит» и чувствует Стивен-художник и которое надо изобразить художнику Джойсу. Джойсу-художнику важно передать нам в материальном, «вещественном» качестве вовсе не «движение» девочки по ступенькам (шуршание платья, стук каблучков и пр.), а «вторящий» «пританцовыванию» девочки «танец сердца» героя, для которого, как и всегда, некое внешнее впечатление служит импульсом к внутреннему «движению». Именно «там», в душе героя, в его сердце и «звучит» та самая «музыка», которая должна перейти в музыку слова. И именно изображению того, что прямо названо «танцем» сердца («His heart danced...»), посвящен практически весь дальнейший текст фрагмента. Но герой-то, может, и «слышит», чувствует «танец» своего сердца вполне материально — а как изобразить, «озвучить» «танцующее» сердце Стивена для нас? Задача, встающая здесь перед словом, еще сложнее, чем в предшествующих примерах. В первом фрагменте слово должно было «притворяться» чем-то материальным («кэбом», «поездом», «замками», «ключами»). Во втором фрагменте — чем-то нематериальным, но «вырастающем» из материального («болью», «обидой», «протестом» как продолжением «свиста», «удара», «боли»). В рассматриваемом же фрагменте слово должно «притвориться» вновь чем-то нематериальным, — но таким нематериальным, которое «само притворяется» материальным (то есть «притвориться» сердцем, которое «притворяется», что танцует). Говоря проще, сам характер движения, долженствующего стать предметом звукоритмической передачи, изначально задается метафорой: «His heart danced upon her movements like a cork upon a tide», — причем мы вправе предположить, что теперь уже сам герой (а не автор-повествователь) описывает так свое внутреннее состояние. Как передать такое «движение» в конкретной ритмико-фонической выразительности? Не писать же, в самом деле, «тук-тук, тук-тук» (а это, пожалуй, единственно возможный способ «изобразить» звук и ритм «танцующего» сердца)? Между тем, как видно из текста, Джойс заставляет и метафору «зазвучать» вполне буквально. Сердце, которое, конечно, не может танцевать буквально, тем не менее, начинает свои «па» уже с самой первой, «ключевой» фразы: «His heart danced upon her movements like a cork upon a tide». Вымышленное, «несуществующее» в действительности «подтанцовывание», «покачивание» сердца, подобно «поплавку на волне», звучит и ритмизуется в слове вполне «физически» — благодаря внятно угадываемой, «ощущаемой» ухом «метрированности» фразы. Образное сравнение «сердца» и «поплавка на волне» ритмически «вогнано» в «такты» четкой синтаксической «симметрии»: «...heart... upon her movement... — ...cork upon a tide», — что в итоге дает нам практически безукоризненный четырехстопный хорей: His heart danced upon her movements С «поправкой» на чисто речевую интонацию (произнося первую часть этого «стихотворения», мы «вынуждены», вопреки размеру, делать ударение на «heart» как на подлежащем), мы получаем две строки, каждая из которых образована четырьмя двусложными стопами с ударением на первом слоге — да еще и с выразительным чередованием «длинной» и «короткой» стоп в конце строк! «То как зверь она завоет, то заплачет как дитя», — могли бы мы закончить по-русски. Конечно, Джойс не Пушкин и «Портрет...» не стихотворение, но четкая, «графичная» ритмичность джойсовской прозы здесь «заявляет о себе» особенно демонстративно. И если не с Пушкиным, то с Т.С. Элиотом Джойса открыто сравнивает, например, А. Берджесс, находя в ритмическом построении джойсовской прозы определенное сходство с элиотовской поэзией (в частности, с «Бесплодной землей») [25, p. 74—75]. И, как опять-таки становится видно из текста, для этого есть справедливые основания. Если внимательно вглядеться (а лучше — вслушаться) в дальнейший текст — «танец», то становится очевидно, что его также можно «переписать» «под стихотворение», ориентировочно «разбив» на строки (более или менее угадываемые, ритмически «квантованные» «контактные группы синтагм»): Не heard what her eyes said to him При том что метрика и строфика в этом фрагменте текста не так демонстративны, подчеркнуто «арифметичны», как в приведенном выше, его «строки» обнаруживают «внятное» тоническое единство, заключающееся в ритмическом чередовании слоговых групп с двумя и тремя ударными слогами, поступательно переходящем в чередование групп с двумя и одним ударным слогом. Кроме того, на концах строк мы вновь наблюдаем чередование короткой и длинной «стоп» — перемежаются ударные и безударные слоговые «окончания»: «...revery — ...before; ...vanities — ...and sash; ...stocking — and new; ...to them — ...times«). Вот где спрятаны те самые «тук-тук, тук-тук», которые мы ожидаем услышать от «танцующего сердца». Оно и бьется себе на свои «привычные» два счета — в двусложных «стопах» условного тонического деления, к которому тяготеет ритмическая проза Джойса. И неравномерность, «стихийность» метра, и разная длина условных «строк» этого стиха оказываются здесь весьма кстати — ведь так, пожалуй, и должен «вести себя» поплавок на волне, которому «уподобляется» сердце героя: медленно, зачарованно подчиняясь движению волны, «карабкаться» на гребень и соскальзывать с него — раскованно, но размеренно; размеренно, но нестройно. Подобных примеров из текста романа можно было бы привести множество. И практически в каждом из них слово текста обнаруживает уже отмеченную особенность — более или менее явное тяготение к «слиянию» в едином «субъекте языка» акустики и предметно-логической отнесенности. Стилистический результат этого может быть бесконечно разнообразен — будут варьироваться мера, качество, характер взаимозависимости смысла, с одной стороны, и звука и ритма, с другой. Но все частности и нюансы мы вправе записать в «числитель», в «знаменателе» же останется главное и общее — тенденция. От примера к примеру, сколько бы их мы не рассмотрели, мы увидим как последовательно автор подводит нас к выводу о безусловности, непроизвольности связи имени и предмета. Справедливости ради надо признать, что указанную особенность джойсовской поэтики (стремление к «физической» выразительности в слове) зарубежные литературоведы не обошли вниманием. К примеру, Коринья дель Греко Лобнер отмечает, что джойсовская епифания — способ постижения красоты жизни через откровение, мгновенное и скоротечное прозрение сути вещи — есть в известной мере развитие художественных принципов Д'Аннунцио, — в частности, как они воплотились в романе последнего «Огонь»: «Раздувая огонь воображения... художник производит fiori del fuoco, «огненные цветы» — то есть слова, обладающие собственной негасимой реальностью, которые, как и соответствующие им объекты действительности, способны существовать сами по себе. ...Упор на слове как на конечной цели, к которой стремится «жрец воображения», — момент, неразрывно связанный с эстетикой Д'Аннунцио» [32, с. 68—69]. С вышеупомянутым исследователем солидарен и У. Эко: «Если мы перечитаем... части «Портрета», описывающие эпифании Стивена и моменты его эстетической экзальтации, мы найдем там немало выражений, эпитетов и поэтических взлетов, открывающих свое несомненное родство с романом Д'Аннунцио. Тем самым... подтверждаются декадентские коннотации понятия эпифании у Джойса и скудость его томистской ортодоксии. <...> ...Эпифания из эмоционального момента, о котором поэтическое слово должно в лучшем случае напоминать, становится оперативным моментом искусства, который образует и устанавливает не способ переживать жизнь, но способ формировать ее [171, с. 130—131]. Последнее добавление, которое делает У. Эко, действительно блестяще вскрывает художественную суть понятия епифании и, шире, отношения Джойса-художника к слову. Вместе с тем и в трактовке К. дель Греко Лобнера, и в трактовке У. Эко тяготение слова Джойса к «надусловной», физической состоятельности опять-таки выглядит скорее жанровым заимствованием, в лучшем случае — продолжением современной автору художественной традиции. Особенность же джойсовского художественного языка, на наш взгляд, не исчерпывается тем, что автор «Портрета...» заимствует — или даже развивает — те или иные принципы эстетики европейского «декаданса» (будь то французский символизм, с одной стороны, или Д'Аннунцио — с другой). Стремление наделить слово собственным бытием — не просто прием, ограниченный явлением епифании (равно в философском и художественном смыслах) или духовной «практикой» Стивена — героя романа. Это определенная философия слова, стратегия «подчинения» абстрактного его бытия сознанию художника-творца, и конечные ориентиры этой стратегии — далеко за пределами стиля как выражения формы. У символистов слово — это некий инструмент отношений творца и мира, «применение» которого столь же понятно творцу, сколь непонятно всем остальным. В силу того только факта, что неким инструментом могут пользоваться одни, но не могут другие, сам инструмент не перестает быть инструментом. Джойсовское же слово (в «Портрете...» в первую очередь) — не инструмент, дающий материи форму, а сама материя, вернее, ее осуществляющееся становление, творение. И в этом смысле проза Джойса и его философия вполне независимы как от «канонического» (если вспомнить тех же Бодлера, Верлена и Рембо) символизма, так от декадентской эстетики в принципе. Самое любопытное, что «в исполнении» Джойса «одушевленность» материи слова предстает не столько как «скудость томистской ортодоксии» (вопреки У. Эко), сколько как свидетельство противоречивой преемственности, устанавливающейся между томистским «философским наследием» и философией Джойса-художника. Нельзя не вспомнить, что концепция «живого» слова не нова сама по себе. Она восходит еще к средневековому спору реалистов и номиналистов, предметом которого как раз и была сущность имени и проблема произвольности имени по отношению к объекту. Сам вопрос уже давно стал общим местом и в лингвистике, и, наверное, в литературоведении, поэтому подробно пересказывать существо полемики нет необходимости. Но стоит отметить тот любопытный факт, что вдохновителем и последовательным приверженцем теории реализма (то есть теории, утверждавшей, что имя и предмет связаны безусловно, а слова имеют собственное бытие, независимое от человека) был никто иной, как Фома Аквинский — мыслитель и философ, на воззрениях и постулатах которого Джойс выстраивал принципиальные положения своей собственной эстетики и теории искусства. Насколько мне известно, прямых свидетельств того, что Джойс в своем творчестве (в «Портрете...», в частности) опирался именно на соображения Фомы Аквинского о природе имени, нет. Но само обстоятельство, что художник, герой которого называет свою теорию «прикладным Аквинатом», и почитаемый им средневековый философ оказываются «созвучны» в вопросе понимания слова, — само это обстоятельство достаточно красноречиво. Понятно, что совпадение имени и предмета, постулируемое тождество плана выражения и содержания есть определенная идеализация. И даже если признать его теоретическую возможность, то такое качество прозы, при котором слово полностью освобождается от своей инструментальной функции, условно-знакового статуса — это дело будущего (отчасти, «Улисса», а скорее — «Поминок по Финнегану»). Но уже в «Портрете...», как становится видно из анализа его звукоритмического облика, стремление соотнести «предмет» и «имя» приобретает характер тенденции, художественного приема, в результате чего повествование систематически выражает в звуке и ритме слова ту же суть образа, что и в значении слова. Впрочем, все «происходящее» со словом на страницах «Портрета...» — во всяком случае, то, что мы успели отметить до сих пор (эволюция формы, «помноженная» на методичное освобождение слова от «случайного», «немотивированного» в звуковой и ритмической природе), — все дает основания полагать, что автор и впрямь намерен «вдохнуть жизнь» в словесную материю. Решающим шагом к этому является своеобразный «отказ» от прав на слово — «исход» автора из романа. Как этот «исход» осуществляется с точки зрения работы слова, мы попытаемся раскрыть в следующей главе.

|

| © 2024 «Джеймс Джойс» | Главная Обратная связь |